Introduction

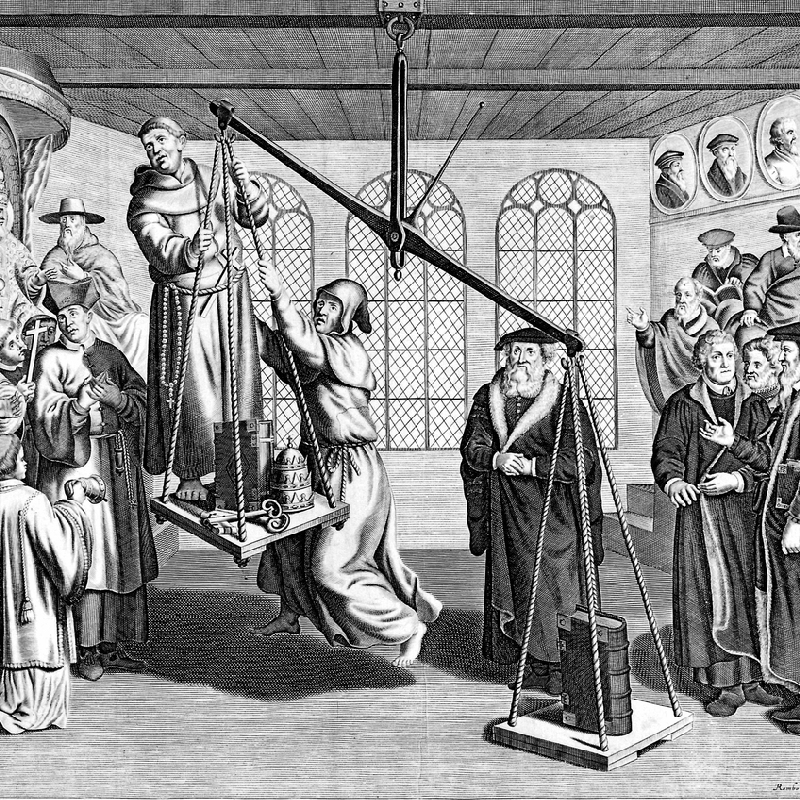

Durant le XVIe siècle, la France est le théâtre d'un conflit violent : les guerres de religion. Les tensions opposent les catholiques aux protestants (aussi connus sous le nom d'huguenots).

L'enjeu principal est le refus des catholiques de voir le protestantisme s'installer dans le pays. La royauté est aussi préoccupée par le fait que de nombreux nobles et princes, devenus protestants, gagnent en puissance et menacent l'autorité du roi.

La situation s'est aggravée quand l'amiral de Coligny , un leader protestant, a gagné en influence auprès du jeune roi Charles IX , irritant fortement sa mère, Catherine de Médicis . Ces désaccords ont plongé le pays dans une série de guerres civiles.

Moine allemand (1483-1546), initiateur de la Réforme protestante.

Moine allemand (1483-1546), initiateur de la Réforme protestante. Réformateur français (1509-1564), fondateur du calvinisme.

Réformateur français (1509-1564), fondateur du calvinisme. Roi de France (1553-1610), promulgua l’édit de Nantes en 1598.

Roi de France (1553-1610), promulgua l’édit de Nantes en 1598.